NTTコム リサーチ と 京都大学 と 慶應義塾大学 による共同企画調査

プレス・リリース 2018年7月30日

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

京都大学 松井啓之研究室

慶應義塾大学 杉浦淳吉研究室

慶應義塾大学 吉川肇子研究室

アナログゲーム(非電源系ゲーム)に関する調査結果

~仲間作りや現実世界で役立つ等を背景に若年層中心に普及が進む~

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:塚本 良江、以下NTTコム オンライン)と京都大学 松井啓之教授他は、NTTコム オンラインが運営するインターネットアンケートサービス「NTTコム リサーチ」の登録モニターのうち、1年以内にアナログゲームを遊んだことがある方を対象に、ゲーム経験やゲームに対する態度について調査を実施しました。

総括

日本において、アナログゲーム(ボードゲーム、カードゲームなど。いわゆる「非電源系ゲーム」)は、近年隆盛の一途をたどっている。たとえばアナログゲーム最大のイベントであるゲームマーケットは、年3回(東京2回、関西1回)開催されており、2018年春には2日間の来場者数が約2万人となり世界第3位の規模となっている。海外からの来訪者も多く、ここでは日本の個人ゲームデザイナーの作品を海外メーカーが買っている状況もある。またゲーム販売店数(専業を含む)およびゲームを遊ぶゲームカフェの数も近年急激に増大している。もちろんデジタルゲームに比べれば市場規模はまだ小さいが、有望な市場であることは間違いない。

本調査では、20代から60代までの世代に渡ってアナログゲーム体験や態度を調査することによって、現状を把握しようと試みた。また、デジタルゲームへの態度もあわせて問うことで、両者の違いについても比較を行った。

調査結果のポイント

(1) 若年層(主に男性中心)にアナログゲームへの関心が上昇中

アナログゲームは20代30代で体験している人が多く、若年層が近年の発展を支えていると推察される。また、女性よりも男性の方がより積極的に参加している傾向が見られる。ゲームイベントの参加率も高く、ロジャーズの普及理論の言うところの16%を超えており、既に普及が急速に進む段階に入りつつあるとも解釈できる。この結果はゲームマーケットの参加者の急激な増大と良く合致している。

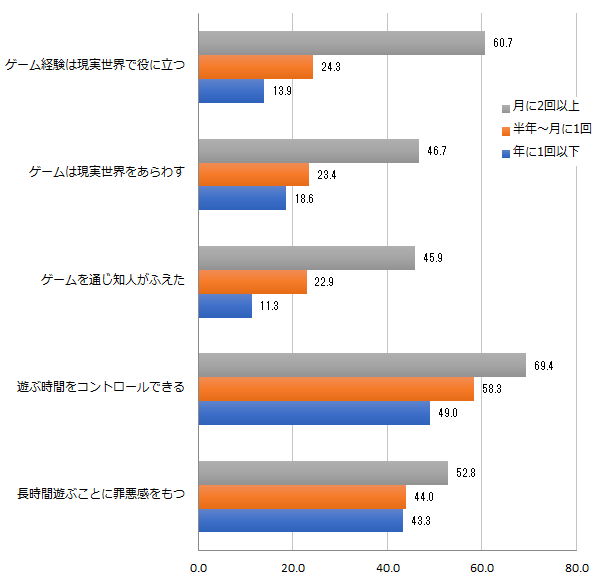

(2) ゲームで遊ぶことは、特にヘビーユーザーにおいて「現実世界で役に立つ」点などを評価

アナログゲームで遊ぶ頻度により回答者を3群にわけ、ゲームへの態度を比較した。月に2回以上の高頻度群では約半数の5割弱が「ゲームは現実世界を表していることがある」と回答し、中頻度郡(半年から月に1回)・低頻度群(年に1回以下)の2割前後と比べて高く、同様に「ゲームの経験は現実世界で役に立つことがある」については高頻度の方が肯定的に評価していた。また、「ゲームを通じて知らなかった人と知り合いになったことがある」との割合も高かった。「ゲームで遊ぶ時間は自分でコントロールできる」とする割合についても高頻度群の割合が約7割で最も高かった。

(3) 子どもの頃に遊んだアナログゲームについて

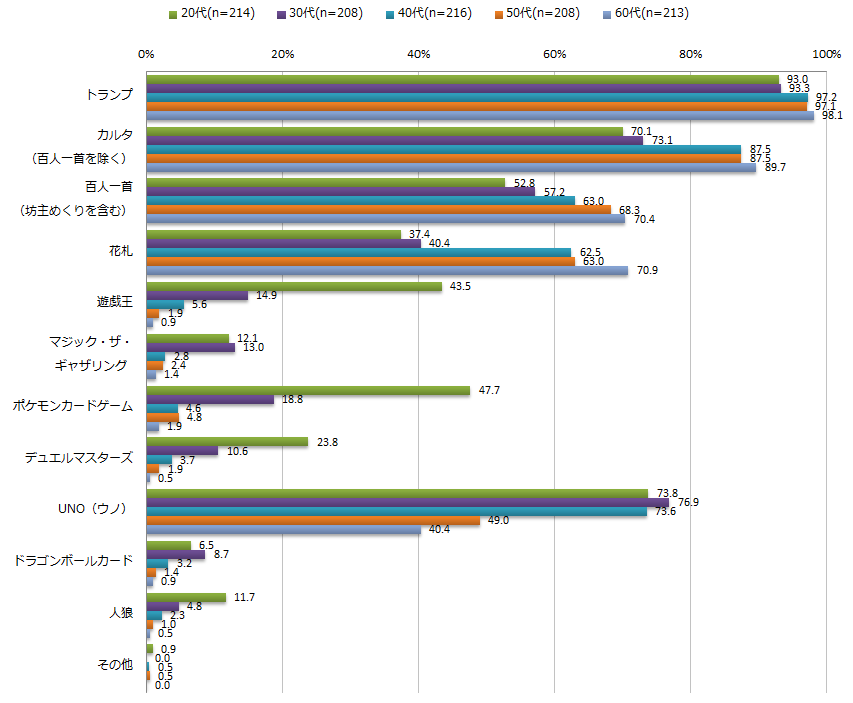

子どもの頃に遊んだボードゲームやカードゲームについて尋ねたところ、年代によって大きく体験の差が見られたのはカードゲーム(遊戯王、ポケモンカードゲーム、デュエルマスターズなど)で、昨今のアナログゲームの発展を支えている若年層は、これらカードゲームの体験があったために現在のアナログゲームへスムーズに移行したのではないかと推察される。

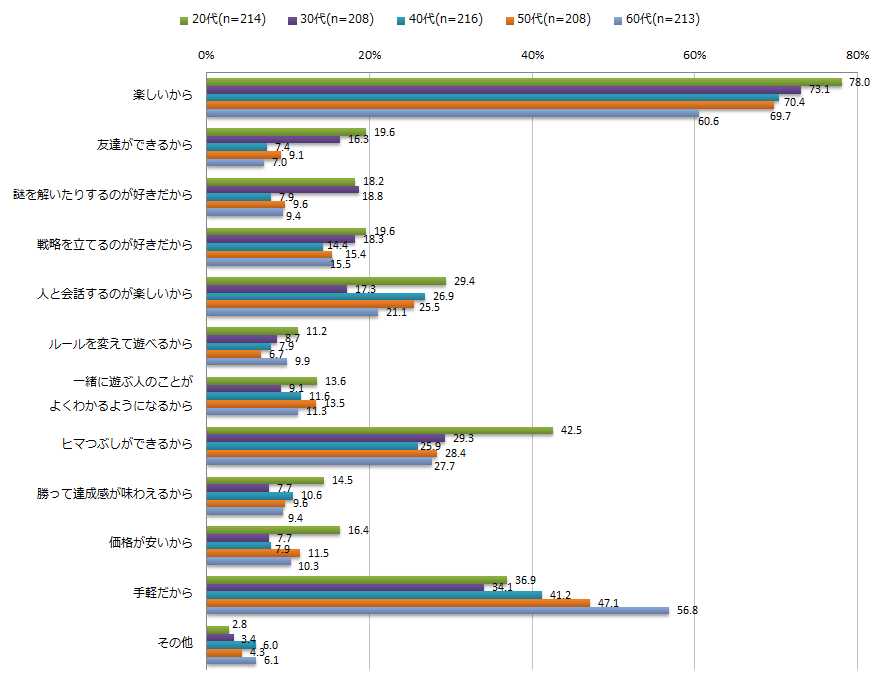

(4) ゲームで遊ぶ理由に、特に若年層で「人と会話する楽しさ」「友達ができる」点があがる

ゲームを遊ぶ理由を尋ねたところ、デジタル、アナログ共に「楽しいから」「手軽だから」「ヒマつぶしができるから」が上位3位の理由であった。アナログゲームに関しては、20代30代において「人と会話するのが楽しいから」「友達ができるから」が理由としてあがっていた。「友達ができるから」は、デジタル、アナログを問わず、ゲームが友達作りのツールとして意識されていることがわかった。

調査結果データ

(1) 若年層(主に男性中心)にアナログゲームへの関心が上昇中

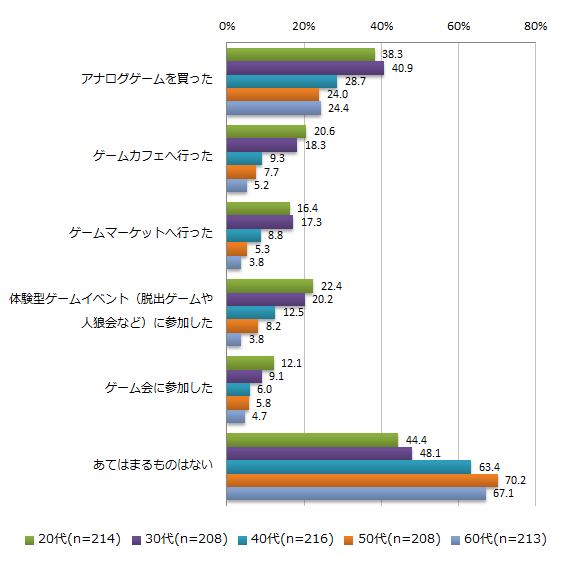

各年代均等に調査対象者を割り振っているため、各年代別の回答総数は少ないが、割合で比較すると、アナログゲームを買ったり、ゲームカフェへ行ったり、ゲームイベントへの参加というような積極的な体験は20代30代の若年層で多く、40代以降とは明確な差が見られている(図1)。この年代はゲームマーケットに参加したことがあると回答した人も17%を超えており、対象者が一都三県在住であることを考慮しても、ゲームマーケット参加者の増大と合致する傾向であると思われる。表には掲載していないが、体験者の割合は女性よりも男性で高く、アナログゲームの進展を担っている層が主に男性であることが見て取れる。

ゲームを自分で作ったことがあるという人は各年代に渡って多く(20%~30%)、若年層では1割前後がゲーム会を主催した経験があったり、ゲームの開催場所を提供することを行っている人がいた(表なし)。トランプのルールを変えて遊ぶという人は、全世代でほぼ9割前後となっていて、極めて高いといえる。

【図1】1年以内にアナログ(非電源系)ゲームで遊んだ経験者が行った事について(複数回答)

【表1】

| アナログ ゲーム を買った |

ゲーム カフェ へ行った |

ゲーム マーケット へ行った |

体験型 ゲームイベント(※) に参加した |

ゲーム会 に参加した |

あてはまるものはない | 計 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20代 | 実数 | 82 | 44 | 35 | 48 | 26 | 95 | 214 |

| % | 38.30% | 20.60% | 16.40% | 22.40% | 12.10% | 44.40% | ||

| 30代 | 実数 | 85 | 38 | 36 | 42 | 19 | 100 | 208 |

| % | 40.90% | 18.30% | 17.30% | 20.20% | 9.10% | 48.10% | ||

| 40代 | 実数 | 62 | 20 | 19 | 27 | 13 | 137 | 216 |

| % | 28.70% | 9.30% | 8.80% | 12.50% | 6.00% | 63.40% | ||

| 50代 | 実数 | 50 | 16 | 11 | 17 | 12 | 146 | 208 |

| % | 24.00% | 7.70% | 5.30% | 8.20% | 5.80% | 70.20% | ||

| 60代 | 実数 | 52 | 11 | 8 | 8 | 10 | 143 | 213 |

| % | 24.40% | 5.20% | 3.80% | 3.80% | 4.70% | 67.10% | ||

| 計 | 実数 | 331 | 129 | 109 | 142 | 80 | 621 | 1,059 |

(※)脱出ゲームや人狼会など

(2) ゲームで遊ぶことは、特にヘビーユーザーにおいて「現実世界で役に立つ」点などを評価

ゲームで遊ぶことは現実の生活に役に立つのだろうか。また楽しいけれど時間を忘れて遊び続けたりはしないのだろうか。これを明らかにするために、ゲームで遊ぶことへの評価を検討した。アナログゲームで遊ぶ頻度により、回答者を月に2回以上の『高頻度群』、半年から月に1回の『中頻度群』、年に1回以下の『低頻度群』の3つの群に分け、ゲームで遊ぶことへの評価として5つの項目を取り上げて肯定的な回答の割合を3群で比較した(図2)。その結果、高頻度群では半数弱が「ゲームは現実世界を表していることがある」と回答し、中・低頻度群の2割前後と比べて高く、同様に「ゲームの経験は現実世界で役に立つことがある」については高頻度の方が肯定的に評価していた。また、「ゲームを通じて知らなかった人と知り合いになったことがある」との割合も高かった。「ゲームで遊ぶ時間は自分でコントロールできる」とする割合についても高頻度群の割合が約7割で最も高かった。「ゲームで長時間遊ぶことについて罪悪感をもつ」では、高頻度群が他の群より若干割合は高いが統計的には差があるとはいえなかった。

ゲームへの態度を尋ねた15の質問のうち、年齢別で比較してみると、「ゲームで長時間遊ぶことに罪悪感をもつことがある」と「ゲームで遊ぶ時間は自分でコントロールできる」の2項目は年齢による違いはみられなかったが、その他の項目では20歳代以下の世代の方が肯定的にとらえていた。年齢別でみてみると、「罪悪感」「遊ぶ時間の統制感」は差がなく、それ以外は若い人の方が肯定的であった。一方、遊ぶ頻度別でみると、「罪悪感」のみ、差がなくなることがわかった。

【図2】頻度別でみたゲームで遊ぶことへの評価について

(3) 子どもの頃に遊んだアナログゲームについて

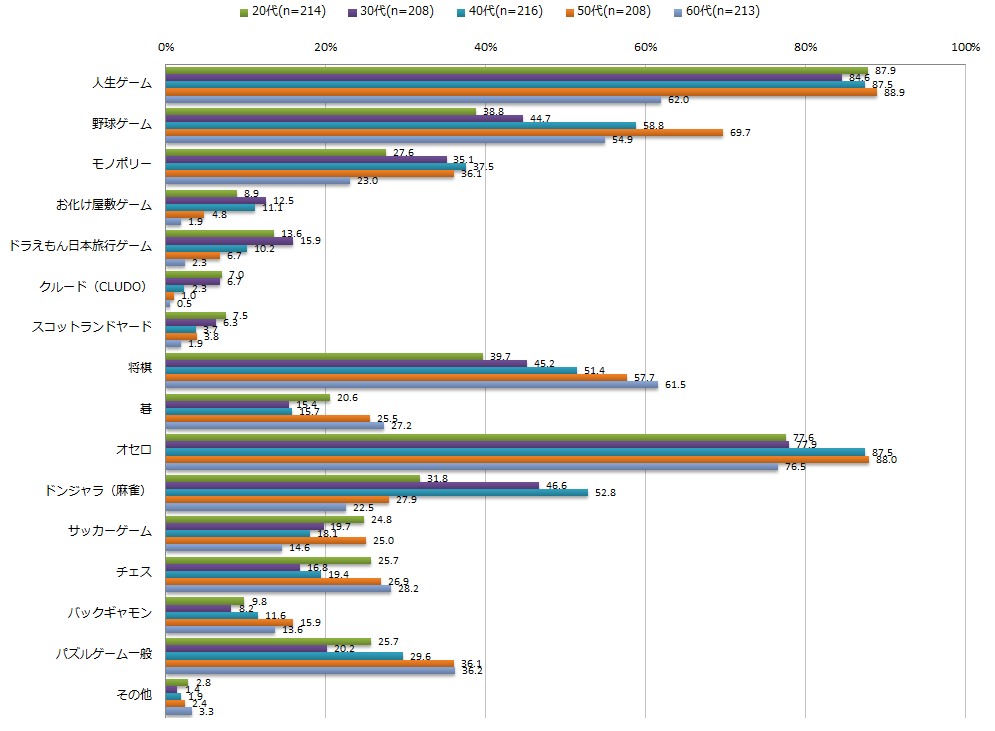

子どもの頃に遊んだボードゲームとカードゲームについて尋ねたところ、ボードゲームについては顕著な差が見られなかったが(40代以上で将棋の体験率が高く、30代40代ドンジャラ(麻雀)の体験率が高い程度)、カードゲームでは世代別に大きな差が見られた。すなわち、20代30代で遊戯王、マジック・ザ・ギャザリング、デュエルマスターズ、UNOの体験率が他の世代に比べて高く、現在のアナログゲームの隆盛を下支えしていると推察される(図3)。近年流行しているゲームの1つである人狼も20代に限って言えば、10人に1人が体験している高い割合となっている。

男女別にみると(表なし)、多くのゲームで男性の体験率の方が高いが、女性ではパズルゲームの体験率が高かった。

ボードゲームについて言えば、人生ゲームは60代で62%とやや低いが、他の世代ではほぼ9割が遊んだと回答している(図4)。将棋は40代以上で体験率が5割から6割くらい、若年層では4割前後であった。

【図3】子どもの頃に遊んだことがあるカードゲーム(年代別)(複数回答)

【図4】子どもの頃に遊んだことがあるボードゲーム(年代別)(複数回答)

(4) ゲームで遊ぶ理由に、特に若年層で「人と会話する楽しさ」「友達ができる」点があがる

アナログゲームを遊ぶ理由を尋ねたところ、「楽しいから」「手軽だから」「ヒマつぶしができるから」に続いて、「人と会話するのが楽しいから」「友達ができるから」が理由としてあがっていた(図5)。特に20代30代でこれら2つの理由をあげる人が多かった。これに対してデジタルゲームについても遊ぶ理由を尋ねたところ(表なし)、「楽しいから」「手軽だから」「ヒマつぶしができるから」という3つの理由は変わらないが、「1人でも遊べるから」が多い理由としてあがっていた。「友達ができるから」は、アナログゲームを遊ぶ理由ほど割合は高くはないが、特に若年層ではこれを理由にあげている人が多く、デジタル、アナログを問わず、ゲームが友達作りのツールとして意識されていることがわかる。

【図5】アナログゲームで遊ぶ理由について(複数回答)

調査概要

| 調査対象 | 「NTTコム リサーチ」登録モニター |

|---|---|

| 調査方法 | 非公開型インターネットアンケート |

| 調査期間 | 平成30年6月22日(金)~平成30年6月27日(水) |

| 回答者の属性 | 一都三県の居住者を対象とし、この1年の間に、ボードゲームやカードゲームなどのいわゆる『アナログ(非電源系)ゲーム』で遊んだかどうかを尋ね、「はい」と回答したモニターのみを対象とした方(回答総数1059名)。 【性別】 男性:523名(49.4%)、女性:536名(50.6%) 【年代】 20代:214名(20.2%)、30代:208名(19.6%)、40代:216名(20.4%)、50代:208名(19.6%)、60代:213名(20.1%) 【職業】 会社員:402名(38.0%)、専業主婦(主夫):211名(19.9%)、パート・アルバイト・フリーター:114名(10.8%)、自営業:84名(7.9%)、等 |

《 補足 》

(*) NTTコム リサーチ(旧gooリサーチ) https://research.nttcoms.com/

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社(http://www.nttcoms.com/)が提供する高品質で付加価値の高いインターネットリサーチ・サービスです。

自社保有パネルとしては国内最大級のモニター基盤(2018年7月現在 217万会員)を保有するとともに、「モニターの品質」「調査票の品質」「アンケートシステムの品質」「回答結果の品質」の4つを柱とした「クオリティポリシー」に基づく徹底した品質確保を行い、信頼性の高い調査結果を提供するインターネットリサーチとして、多くの企業・団体に利用されています。

<本件に関するお問い合わせ先>

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

データ&アナリティクス部 藤森

(Tel)03-4330-8312

(URL)http://www.nttcoms.com/

(E-mail)research-info@nttcoms.com